„Wikipedia zerstört die Idee der Informationsfreiheit“.

Mit dieser provokanten und widersprüchlich klingenden Aussage hat sich bereits eine ganze Schar von Menschen im Web gegen Wikipedia ausgesprochen. Doch nicht das Wissen selbst oder die Inhalte von Wikipedia stehen im Mittelpunkt der Kritik, sondern seine technische Struktur. Um zu verstehen, inwiefern diese Kritik gerechtfertigt ist, wird ein Rückblick in die Entwicklung des Internets aus einer besonderen Sichtweise notwendig.

Die ursprüngliche Idee von Google Search, Websites untereinander nach Wichtigkeit zu bewerten, geht auf eine alte Idee aus der Wissenschaft zurück: die Namen der Wissenschaftler an Universitäten nach der Menge ihrer Zitationen aufzulisten. Denn wer früher sehr häufig von anderen zitiert wurde, stieg im Ranking der Wissenschaftler. Daraus entstand dann eine Hochschuldatenbank, die sich bei der Nennung ihrer Autoren des gleichen Prinzips bediente. Bekannt ist diese Datenbank noch heute als der „Zitationsindex“.

Die beiden Studenten und Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page übertrugen die Idee auf ihre eigene Suchmaschine: Je mehr Nutzer auf eine Website verlinken, desto wichtiger wird sie. Und je wichtiger eine Website wird, desto höher wird sie in den Suchtreffern aufgelistet. Aus dem ursprünglichen Zitationsindex aus der Wissenschaft entstand also der Google PageRank. Schließlich wurde er zum bedeutsamsten Bewertungskriterium innerhalb von Suchmaschinen, bekannt vor allem unter dem Namen „Link Popularity“. Andere Suchmaschinen folgten dem Beispiel und verwenden für die Listung der Websites ebenfalls das Prinzip des Google PageRanks.

Zurück zum Problemfall Wikipedia: Ebenfalls nicht neu ist die Idee des Webs, URLs untereinander zu verknüpfen, so dass eine Art vernetzte Struktur entsteht. Bedenken wir, dass es vor hunderten von Jahren bereits Wörterbücher gab. Im Jahr 1751 erschien die erste Enzyklopädie. Ursprung des Begriffs ist das griechische Adjektiv „egkyklios“, was kreisförmig bedeutet. Denn letztlich „dreht“ sich das Wissen der Welt durch viele Aspekte hindurch. Ständig widerholt es sich und ist querverknüpft mit alle möglichen Wissenseinheiten auf der Welt. Optimalerweise kehrt man in einer Enzyklopädie wieder an den Ursprungspunkt zurück, wo man angefangen hat zu suchen – der Kreis schließt sich. Das war auch die Absicht der Erfinder der Enzyklopädie Denis Diderot und Jean le Rond d’Alembert. Ihnen ging es vor allem darum, durch „Querverbindungen“, wie sie es selbst nannten, Wissen zu erfassen und „gegenseitige Verflechtungen sichtbar zu machen“ (Diderot & le Rond d’Alembert, 1751).

Nicht ohne Grund nannte Tim Berners Lee seine Erfindung im Jahre 1994 das „World-Wide Web“. Seine Idee war, durch das Web der Öffentlichkeit Wissen mit vielen Verflechtungen und Querverlinkungen verfügbar zu machen. Dabei sollte es sich durch seine Verlinkungsstruktur nach und nach zu einem Spinnennetz formen.

Tim Berners-Lee, der Erfinder des Webs

Auf der einen Seite steht also Google, der die Grundzüge einer selbstregulierenden Gesellschaft in sich trägt. Durch die Querverlinkungen, die letztlich die Nutzer selbst setzen, entsteht quasi eine von der Gemeinschaft selbst bestimmte Relevanz des Wissens – hier findet sich auch der Wunsch nach Selbstregulierung wieder. Die Idee der Enzyklopädie ist es ebenfalls, Wissen querverlinkt verfügbar zu machen. Die Verbindung beider Welten ergibt im Grunde eine für die Gesellschaft wichtige Eigenschaft: Wissen kann abhängig von ihrer Bedeutung von der Gesellschaft selbst bewertet werden. Die Selbstregulierung dient als Informationsfilter. Gesellschaftliches Wissen wird dadurch leichter erreichbar und auffindbarer, Fachinformationen befinden sich einige Stufen tiefer.

Einseitigkeit von Wikipedia

Wikipedia ist keine gewöhnliche Enzyklopädie. Es ist ein Teil des Webs und hat mit 25 Millionen Einträgen nebst Facebook, YouTube u. a. das größte Webangebot der Welt. 0,25 Prozent des gesamten Internetverkehrs bei Suchanfragen wird von Wikipedia bearbeitet. Dennoch sieht sich Wikipedia anscheinend nicht als ein Teil einer gemeinschaftlichen Struktur des Webs. Warum ist das so?

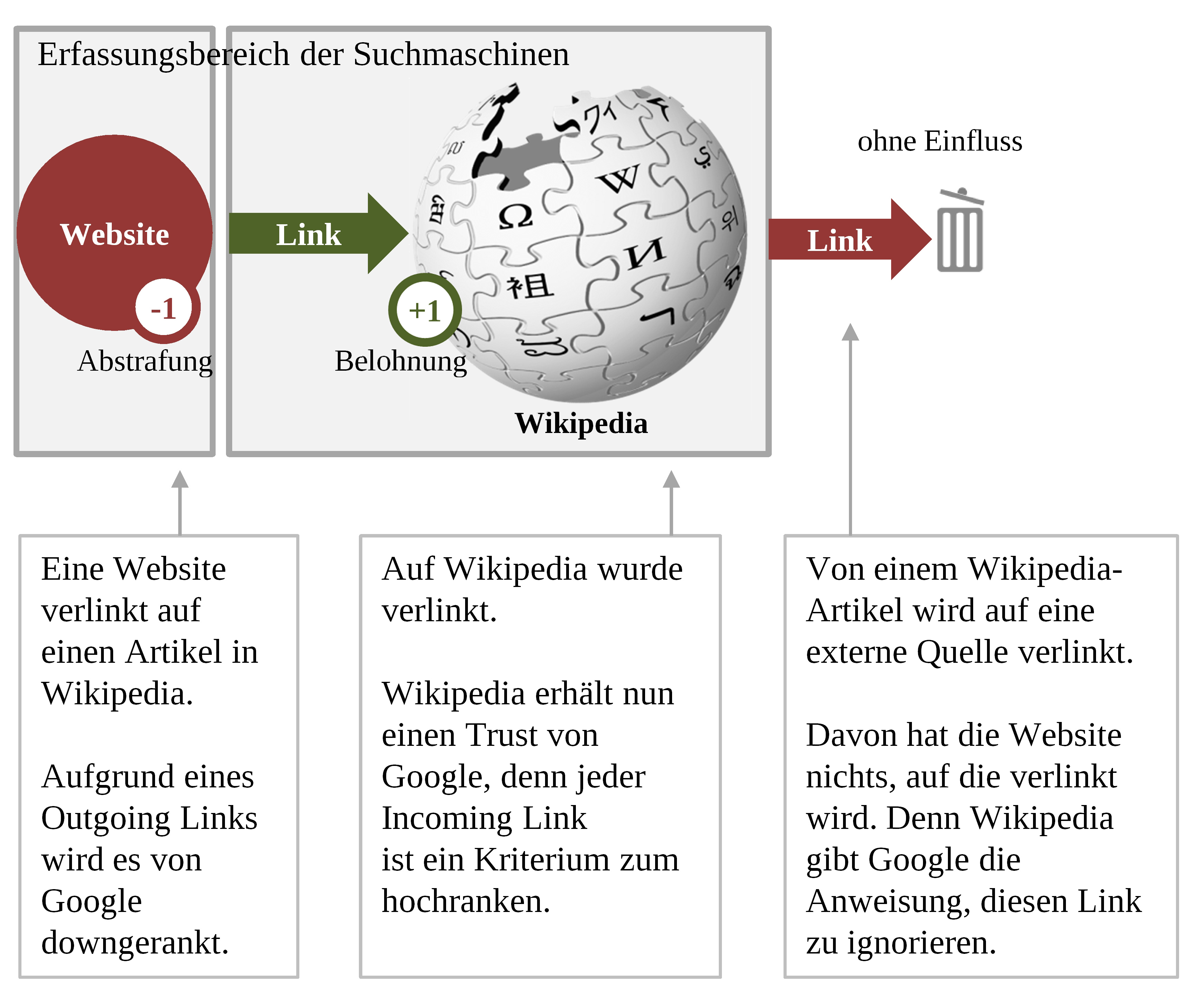

Mit einer technischen Eigenschaft im Quellcode erlaubt es Wikipedia nicht, seine Links durch Suchmaschinen bewerten zu lassen. Alle Verlinkungen, die von Wikipedia hinausgehen, sind technisch so beschaffen, dass keine Suchmaschine sie beachten darf. Selbst wenn Wissenschaftler, Autoren oder Fotografen in Wikipedia in hohem Maße zitiert und verlinkt werden, hat diese Verlinkung keinen Einfluss, weder auf deren Wichtigkeit noch auf deren Websites. Gleiches gilt auch für Links von Unternehmen, Vereinen oder Personen.

Im Quellcode wird jeder Link von Wikipedia mit NOFOLLOW versehen. Das signalisiert Google, dem Link nicht zu vertrauen.

Verantwortlich für diese Eigenschaft ist ein Attribut namens „REL-NO-FOLLOW“. Dieser zunächst etwas kryptisch erscheinende Code ist im Grunde eine Funktion, die jeder Webmaster in seine eigene Website einem bzw. jedem Link zuordnen kann. Wird ein Link mit diesem Attribut versehen, wird der Suchmaschine verboten, dem Link zu folgen bzw. ihn überhaupt wahrzunehmen. Der von der Wissenschaft entwickelte Zitationsindex wird mit Wikipedia also komplett wieder verworfen.

Dabei spielt Wikipedia ein gänzlich einseitiges Spiel: Google bewertet sehr wohl die Inhalte von Wikipedia, immerhin tauchen diese bei den Suchergebnissen von Google stets relativ weit oben auf. Dies liegt natürlich im Interesse von Wikipedia. Schließlich lebt die Enzyklopädie von der Anteilhabe der Gesellschaft insgesamt, sei es aktiv oder passiv.

Wer es bei Wikipedia zu einem Zitat geschafft hat, weil er beispielsweise eine Abhandlung über gesellschaftsrelevante Themen verfasst hat, wird oft in Wikipedia zitiert oder referiert. Üblicherweise werden viele Zitate sowie andere Referenzen bei Wikipedia als Linksammlung am Ende der Artikel aufgeführt. Alle diese Referenzen und Links sind allerdings von Wikipedia automatisch mit einem REL-NOFOLLOW im Code versehen. Das bedeutet, dass der eigentliche Wissensvermittler und Forscher keine Chance hat, bei Suchmaschinen für sein Wissen bewertet zu werden. Sein Eintrag ist, außerhalb von Wikipedia, quasi nichts wert.

Ein Beispiel hierfür ist das Themenportal „Teilchenphy-sik.org“. Der Betreiber der Website, eine gemeinnützige Stiftung, stellt zu diesem Thema eine große Menge an Informationen zur Verfügung. Der Profiteur dieses Wissens ist unter anderem Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie veröffentlicht unter anderem das gewonnene Wissen zum passenden Artikel „Teil-chenphysik“ in abgewandelter Form. Als besonderen Dank und als Anerkennung wird von den Wikipedia-Autoren schließlich ein Link auf das Portal „Teilchenphysik.org“ im Wikipedia-Artikel gesetzt. Nun würde man annehmen, dass dadurch das Portal „Teilchen-physik.org“ eine höhere Anerkennung in Suchmaschinen gewinnt. Dem ist nicht so. Der Grund dafür liegt im dem von Wikipedia gesetzten Attribut REL-NOFOLLOW, das sich unmittelbar innerhalb des Links zu „Teilchenphysik.org“ befindet. Es signalisiert der Suchmaschine: „Nicht folgen und nicht beachten“. Dabei ist es selbst Wikipedia-Autoren nicht möglich, den REL-NOFOLLOW abzuschalten, da er zu jedem Link automatisch gesetzt wird.

Gesellschaftskonform wäre es jedoch, wenn die Website „Teilchenphysik.org“ von den Suchmaschinen bewertet werden könnte, sobald sie in Quellen wie Wikipedia auftaucht. Schließlich ist die Struktur des Webs so geschaffen, dass diese Anerkennung nicht nur möglich, sondern auch von allen gewollt ist. Eine solche Belohnung würde auch im Einklang mit den bisherigen gesellschaftlichen Entwicklungen stehen, wie beispielsweise dem erwähnten Zitationsindex oder dem PageRank.

Doch es bleibt dabei. Gibt man „Teilchenphysik“ in Google als Suche ein, wird die Website innerhalb der ersten Treffer nicht mal angezeigt. Schuld ist im Grunde also nicht Google, sondern die technische Beschaffenheit von Wikipedia. In SEO-Sprache würde man sagen: „Der Backlink von Wikipedia führt zu keinem Trust bei Suchmaschinen.“

Doch warum verhält sich Wikipedia so, fragen sich die meisten REL-NOFOLLOW-Gegner, die seit längerem die Vorgehensweise von Wikipedia kritisieren. Der Grund steckt in der Suchmaschinenoptimierung, also SEO: Wikipedia möchte um jeden Preis mit seinen Inhalten sehr weit oben in den Suchtreffern stehen. Die externen Websites dagegen, von deren Wissen Wikipedia im Grunde profitiert, dürfen sich allerhöchstens auf eine Erwähnung innerhalb des Artikels freuen, mehr aber nicht. Keinesfalls sollen sie von den Suchmaschinen besser bewertet werden als der eigentliche Wikipedia-Artikel.

Daneben besteht ein weiterer wichtigster Grund für Wikipedia, eine solche REL-NOFOLLOW-Funktion zu nutzen: Je mehr Links auf eine Website verweisen, desto höher rutscht sie in den Suchergebnissen einer Suchmaschine. Wenn dagegen mehr Links von einer Website rausgehen, wird die Website wieder in den Suchtreffern herabgestuft. Aus diesem Grund hat sich Wikipedia dazu entschlossen, auf gar keine Website zu verlinken. Denn aus Sicht der Suchmaschinen hat Wikipedia keine Links, wenn das kritische REL-NOFOLLOW-Attribut genutzt wird. Auf diese Weise verlinken Menschen zwar auf Wikipedia, Wikipedia dagegen verlinkt nicht zurück – es gibt quasi keine Backlinks von Wikipedia. Die Inhalte von Wikipedia erscheinen bei Suchtreffern also stets ganz weit oben.

Andererseits verpflichtet die Wikipedia-Lizenz jede Quelle, auch auf die Enzyklopädie zu verlinken, sobald auch nur ein Satz von einem Wikipedia-Artikel zitiert wird. Genau aus diesem Grund nutzt Wikipedia nicht die sonst so frei gehandhabte GNU-Lizenz, die ursprünglich vom Vater des Open Source Richard Stallman gemäß einer informationsfreiheitlichen Ethik erschaffen wurde: „Informationen müssen frei sein.“ Stattdessen müssen sich Nutzer der Inhalte an mehrere Bedingungen einhalten, darunter an die von Wikipedia selbst verfassten „Terms of Use“. Kurzum: Wer also zu Wikipedia verlinkt, schenkt Wikipedia eine weitere Verlinkung und somit höheres Ranking bei Google. Wird man selbst von Wikipedia verlinkt, hat dies für die Suchmaschine keine Auswirkung.

Mehr Traffic durch Wikipedia?

Gemäß des PageRank von Google werden Websites umso wichtiger, je mehr auf sie von externen Quellen verlinkt wird. Mit der Zeit hat zwar diese Art der „Link Popularity“ für das Ranking bei Google immer mehr an Bedeutung verloren. Nach wie vor bleibt es aber eins der wichtigsten Ranking-Kriterien. Da wundert es nicht, dass auch heute noch viele Unternehmen bemüht sind, von Wikipedia-Artikeln mit einem Link auf ihr Unternehmen bedacht zu werden.

Wie es bereits Thema des vorangegangenen Artikels war, haben sämtliche Verlinkungen, die von Wikipedia ausgehen, keine Bedeutung für die Link Popularity. Denn ein Link, der von Wikipedia auf eine Website verlinkt, ist für die meisten Suchmaschinen, allen voran Google und Bing, nicht existent. Der Grund liegt in dem sogenannten REL-NOFOLLOW-Attribut, den Wikipedia automatisch jedem Link im Quellcode hinzufügt. Das Attribut ist den Surfenden zwar nicht sichtbar. Jedoch verbietet es den Suchmaschinen, dem Link zu folgen sowie ihn als Bewertungskriterium einzubeziehen. Der REL-NOFOLLOW erfüllt damit im Grunde die Funktion, den ausgehenden Link für Suchmaschinen unsichtbar zu machen. Das Ausschalten der Funktion oder andere Manipulationsmöglichkeiten bieten sich den Autoren von Wikipedia nicht. Für Unternehmen hat diese Erkenntnis eine wichtige Bedeutung. Denn das REL-NOFOLLOW-Attribut macht es für sie unerheblich, ob Wikipedia auf sie verlinkt oder nicht. Ihr Ranking in den Suchmaschinen bleibt gleich. Damit hat der Eintrag eines Unternehmens in Wikipedia für ein SEO kaum oder gar keine Bedeutung.

Weitere Chancen

Viele Social-Media-Experten empfehlen in ihren Publikationen die Möglichkeit, Unternehmensinformationen innerhalb von Wikipedia-Artikeln einzubauen. Gefördert wird diese Maßnahme auch unter dem Deckmantel des Social Media Marketing und Wikipedia Marketing. Sie hat sich jedoch in der Praxis nicht bewährt und kann für Unternehmen sogar schwerwiegende Folgen haben.

Dabei ist der Gedanke theoretisch gut gemeint: Da Link-Maßnahmen keinerlei SEO-Auswirkungen haben, möchten die Unternehmen den Wikipedia-Lesern auf diese Weise qualitative Inhalte anbieten. Allerdings werden dabei Werbefloskeln und -texte von Wikipedia-Autoren innerhalb von Minuten wieder gelöscht. Dadurch aktiviert man zudem in vielen Fällen die Community, sich den Artikel genauer anzuschauen, die sich dann nicht selten veranlasst sieht, ihn nach eigenen Vorstellungen aufzubessern. Auch Kritik und politische Inhalte, die in irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Unternehmen oder Produkt stehen, können während dieser Artikelbearbeitung in den Text einfließen. Diese aktualisierten Inhalte sind jedoch nicht zwangsläufig vorteilhaft für das Unternehmen. Denn bisher getriggert durch das Unternehmen selbst, ist der Content des Artikels jetzt oftmals für das Unternehmen nicht mehr kontrollierbar.

Dem Unternehmen muss also bewusst sein: Wer in Wikipedia Artikel über sein Unternehmen oder seine Produkte verfasst, ermöglicht der Wikipedia-Community jegliche Art der Bearbeitung. Eine Steuerung des Artikels ist in dem meisten Fällen ausgeschlossen. Das ständige Einschreiten des Unternehmens, um den Artikel „noch zu retten“, animiert die Community in den meisten Fällen zu noch drastischeren Einflüssen, zumal sich gleichzeitig ein negativer Meinungsaustausch unter dem Button „Dis-kussion“ entfachen kann.

Bei Wikipedia diskutieren die Autoren über den Inhalt und die Qualität des Artikels

Downranking-Gefahr

Eine weitere Gefahr lauert bei der Publikation von eigenen Produkten und vor allem Produktnamen im Web. Oft haben Unternehmen, die eine Nische bedienen, mit ihren Produktnamen und der Website in Suchmaschinen gut gerankt. Hat beispielsweise ein Unternehmen den Begriff „Lead Management“ für sich zuerst entdeckt und dadurch ein hohes Ranking erreicht, sollte es diesen Begriff möglichst nicht bei Wikipedia neu erstellen. Denn ist der Begriff einmal in Wikipedia als Artikel verfügbar, konkurriert dieser Wikipedia-Artikel von nun an mit der eigenen Page. Oft dauert es nicht lange, bis der Artikel höher gerankt ist als die eigenen Inhalte. Nach einer Weile kommt es oft, wie es kommen muss: Die Nutzer ändern den Artikel nach eigenem Gusto und das Unternehmen hat am Ende für den Content keine Steuerungsmöglichkeiten mehr. Durch diese ständigen Aktualisierungen bekommt der Wikipedia-Artikel zudem noch einen Trust durch Suchmaschinen. Letztlich landet man vielleicht sogar mit der eigenen Corporate Website erst an zweiter und dritter Stelle, wenn der Begriff bei Google eingegeben wird, während der Wikipedia-Artikel den ersten Platz erobert. Um diese Misere zu vermeiden sind Social Media Guidelines ratsam, die ihre Mitarbeiter dazu anhalten, keine unternehmensspezifischen Namen in Wikipedia zu veröffentlichen oder bestehende selbstständig zu verändern.

Im Grunde ist Wikipedia kein guter Platz für Unternehmen, weder zum Zwecke des Marketings noch für ein SEO. Die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden und zudem noch anonym Inhalte bei Wikipedia ändern zu können, ist für viele Abteilungen in Unternehmen verführerisch. Doch hinter Wikipedia steckt eine idealistische Community, die nach dem Prinzip einer Ethik der Informationsfreiheit vorgeht. Als wirtschaftsgetriebenes Unternehmen stoßen hier Interessen oft stark aufeinander. Jedes Einmischen der Unternehmen in einen Artikel wird schnell als Angriff auf die freie Community verstanden.